さとびこ編集室あなん(さとびこ編集室というレーベルで、地域マガジンさとびごころや SATOBICO BOOKSをひとり編集しています)の、日々の日記です。

朝のベランダに立つと、少し涼しく感じられるようになりました。たしかに秋は近づいています。しかし、今日の予想最高気温は39度とか。体温以上の気温の中で人々が暮らしているなんて!みなさま、お元気でしょうか。知り合いの方が熱中症で気絶されたそうです(すぐに処置されて無事とのことでしたが)。屋外で過ごすみなさん、ほんとうにお気をつけくださいね。

今日は、河井寛次郎という方のことばが、あらためて沁みてきたので、みなさんとわかちあってみたいと思います。

河井寛次郎さんとはどんな人か

あなんが沁みたことばとは

沁みてみて思うこと

余談

こんな感じで書いてみよう。

ではまず、河合寛次郎さんとはどんな人か。

民藝の好きな方であれば、よーくご存知かと思います。わたしは、30代のころに、某地域雑誌の編集部員として博物館や美術館情報の担当をしており、ときどき民藝をテーマにした展示情報の記事も作っていたのですよね、それで知っていました。知ってはいましが、当時は洋風好みであったため、あっさりと「仕事として」記事を作っておりました(知識だけゲット)。それから別の雑誌の編集委員をしているときに富本憲吉を書く機会がありバーナードリーチに触れたりもして、なんとなーくチラチラと「民藝」という概念は自分をかすめ通って行っていました。

けれど、カチッときたのはやはり、さとびを作るようになって出会いの幅が広がってみて、デザイナーさんとか、美しく暮らしている人だなあと感じる人たちが、のきなみ「柳宗悦」「濱田庄司」「河井寛次郎」などを高く評価されていたり「好き」だったりされるのを見たこと。そんな影響も受けたと思います。

北欧のデザインを好ましく感じるのも、民藝ごころがベースにあります。逆に、若いころの洋風好きから英国のアーツ・アンド・クラフツ運動っていいなというところから、逆輸入的に民藝運動に興味をもったという面もあります。

河井寛次郎さんは、柳宗悦、富本憲吉、濱田庄司各氏と連名で日本で民芸運動を起こした人。島根県安来市の出身で、東京高等工業学校(現東京工業大学)窯業科で陶芸を学びました。濱田庄司さんは学校の後輩。超絶技巧の華やかな作品で、新人にして名人と一躍注目を浴びたのに、そんな作品づくりに疑問を感じて、民藝理論に共感して実用的な作品を作るようになりました。そして名声を得るほどの作家さんなのに、自分の作品に銘を入れないようになられたそうです(いや、名声があるからこそ、銘を入れないことにメッセージ性が生まれるんでしょうね)。

民藝運動家の中でも河井寛次郎さんに特別シンパシーを感じる理由は、実は、わたくし(親しい方はご存知ですが)島根県生まれです。ちなみに竹内まりやさんも同県人です(^^)。

そんな河合寛次郎さんの言葉、ということで目にとまったフレーズが下記でございました。

あなんが沁みたことばとは(長いですけど)

どうも人は、えらく遠くを拝もうとする癖があるようじゃ

あの山の向こうに本当のしあわせがあると思うて

あの人の生き方がただしい これが足りん

そう思いながら目の前にあるものを見逃してしまう

近くにあるものほど うっすらとしか見えんらしい

ほんとうのものはいつも手元にある

今朝 台所で湯気をあげた味噌汁 庭に咲いたひとつの草花 使い古したけれど手に馴染んだ箒

それをただのものと見なした瞬間から 人の目は曇ってしまうのです

この曇りがえらい厄介でしてな 見慣れたものほど 見えなくなる

当たり前のことほど 心が動かなくなる

けれど そういう当たり前の中にこそ 本当の尊さが詰まっておる

だから わたしは言いたいんです

暮らしを敬いなさい

私はずっと焼き物を作ってきました

手でものを作るというのは 要するに 生き方そのもの ですわな

心の傾きが そのまま器に出てくる

粗雑な心でつくれば 粗雑な器になる

丁寧な心でつくれば 丁寧な器になる

それは 料理も掃除も子を育てることも

なんもかんも同じことなんです

あなたが 今朝 手に取った湯呑み 昨日干した洗濯物

今日 ふと見上げた空の色

それを ちゃんと感じておりますか

今は便利が過ぎる 何でもスイッチひとつ

だけど 不便には教えがあるんです

どうすればうまくいくか どうすれば気持ちよく使えるか

そうやって工夫することが 人の感性を育てるんですわ

暮らしというものは呼吸のようなものです

あまりに自然で 気づかんうちに過ぎてゆく

けれど その呼吸をひとつひとつ味わえば

命そのものがそこに息づいているとわかってくる

誰しも「ええ暮らしがしたい」と思いますわな

ええ暮らしというのは 金や物のことやない

丁寧に生きること それがええ暮らしです

どれだけ豪勢な食事でも 心がこもっていなければ 腹は膨れても魂は痩せる

一杯の茶でも 心をこめて出されたもんは 胸の奥まであったまる

私は子供にもよう言ってました

手を使うことは 心を使うことだ 手を動かすことで 心も養われる

逆にいえば 手を使わんと心も鈍るんです

だから 洗濯も 料理も 掃除も 工夫してみなはれ

暮らしのなかに 美しさを探しなはれ

どんなものでも あなたが敬意をもって向き合えば

それはもう 立派な芸術になるんです

芸術とは 遠くにある高尚なもんやない

ひとつひとつの動作に中に息づいている

箸を持つ その手つきに 心が宿る

履き物を揃える その瞬間に心が整う

本当の文化は生活の中にある

それを見逃して 西洋の文化を崇めたり

最新技術にばかり目をうばわれたり

そういうことを続けていると大事なものがどんどんこぼれ落ちていく

私が好きなのは よう手の届くところにあるものです

作り手のぬくもりが ほんのりと残るようなものです

手に取って ええなあと思えるもの

使う度になんとも言えん気持ちになるもの

それがわたしの理想の暮らしです

あなたのまわりをよう見てごらんなさい

使うもの一つ一つに声をかけてみなはれ

今日もありがとうな よう働いてくれたな

そうやって暮らしに声をかけると 不思議と自分の心も整ってくる

それが敬うということです

強く念じるでもなく ありがたがるでもなく

ただ静に やさしく見守るように 暮らしに対してそういう姿勢を持つ

すると 暮らしもまた あなたに応えてくれるようになります

沁みてみて思うこと

だとしたら、これはわたしがTEtoTE(下記)にかけた思いに通じますし、2024年からの暮らし(いろいろと捨てて、大切なものだけを持って住処を引っ越してから)はまさに本当の豊かさのほうへ大きく前進した感があります。

ベランダで聞く鶯の声。水やりする緑たち。昼の雲。夜の月。窯元を訪ねて少しずつ集めた器。大量生産品であっても、本当に気に入って買ったもの。なにはともあれすきあらば掃除(それこそ、古いけれど手に馴染んだ箒で)。TEtoTE仲間から買わせてもらった家具や食器や服、雑貨、教えてもらった薬草の知恵、みんな「使うたびになんともいえん」ものばかりです。ちいさな畑で、少しばかりの野菜を自給し、その野菜と同じくらい地元産の野菜を買わせてもらえることにも感謝して、外食を控えておうちご飯をいただく日々。シンプルな料理でも、ほんとうに美味しくて。わたしにとって、「暮らす」って、実に面白く、楽しいこと。だけど、こうなる前に多忙でガチャガチャした日々を過ごしてきたからこそ、そのありがたみが感じられるんだと思います。(忙しい人、いつかタイムリッチになったときの喜びが倍増しますよ)

麻婆ナス(奈良県産&あなん畑)、カボチャの冷製ポタージュ(あなん畑自生)

麻婆ナス(奈良県産&あなん畑)、カボチャの冷製ポタージュ(あなん畑自生)

名声のある人のようには大きなお金に縁はないのですけど、ちゃんとしあわせに暮らせている自分に満足感を覚えます。そして、この方向で、暮らしを敬いながら歳を重ねていきたいなあと、心から思わせてもらえました。

竹内まりやさんの歌にも「本当に大事なものは かくれて見えない」っていうフレーズがありますよね。かくれて見えない大事なものが、わたしは、こよなく愛しいです。

余談 出西窯のこと

長くなりすぎましてすみません。昨年、母を見送ってから、島根に帰ることが減りましたが、帰省したときは度々夫Mさんに頼んで出西窯へ連れていってもらいます。地元ですから子供の頃から出西(しゅっさい、と読みます)という場所があることだけは知っていたものの、出西窯のなんたるかを知ったのはナガオカケンメイさんが取り扱っておられたことがきっかけで、ふるさとを離れてからずっとずっと後のことでした。

出西窯のなりたちの話が好きで(ああ、これも民藝運動の成果なんだと思い)、ふるさとを思いながらご飯茶碗、コーヒーカップ、取り皿などを愛用しています。ちょっと重たいんですけど、それ以上にこの窯のことが好きなので、満足なのです。

出西窯は1947年(昭和22年)8月、農村工業の共同体構想を掲げた5人の青年(井上寿人、陰山千代吉、多々納弘光、多々納良夫、中島空慧)と2人の賛助者の協力によって創業しました。

1950年(昭和25年)7月、共同体の運営に悩みますが、隣町の隆法寺住職で哲学者の山本空外上人を訪ね終生の指導を仰ぐとともに、同年8月には、陶芸家河井寬次郎を迎え指導を受け、この時に実用陶器を志すことに定まり、窯の名称を地名より「出西窯」と改めました。

以後、柳宗悦先生、濱田庄司先生、バーナード・リーチ先生ら民藝運動の推進者たちの指導をうけ、実用の陶器作りに邁進してまいりました。

現在も、島根県出雲市斐川町出西の地で、

民藝の志を持ち、野の花のように素朴で、健康な美しい器、くらしの道具として喜んで使っていただけるものを作ろうと祈り願って同人が心を一つにして仕事をしております。

HPより

出雲方面へ行かれることがありましたら、出雲大社はもちろんのこと、少し足を伸ばして出西窯(ショップ併設)のほうへも行かれてみてください。伝統とおしゃれさがちゃんと両方ある、すてきなところです。

ブログを書いたら、なにか関連する記事やバックマンバーを貼ってみる

TEtoTEプロジェクトhttps://www.instagram.com/tetote_project/

さとびが出会った作り手さんたちによるちいさなマルシェを年1回春先に開催しています。さとびこ編集室共催。

100年住み続けたい地域には自然にも人にもやさしい思想と取り組みがある、と考えているさとびこは、さとびらしさを感じる作家さんたちにお声かけして、その日1日だけのカフェのようなマルシェで世界観を作ってみたいのです。どうぞ、遊びにいらしてください。来年は3月22日。詳しくは年末あたりから、このサイトやTEtoTEのSNSでお知らせいたします。

今年のTEtoTE

TEtoTEマルシェをとりあげたバックナンバー

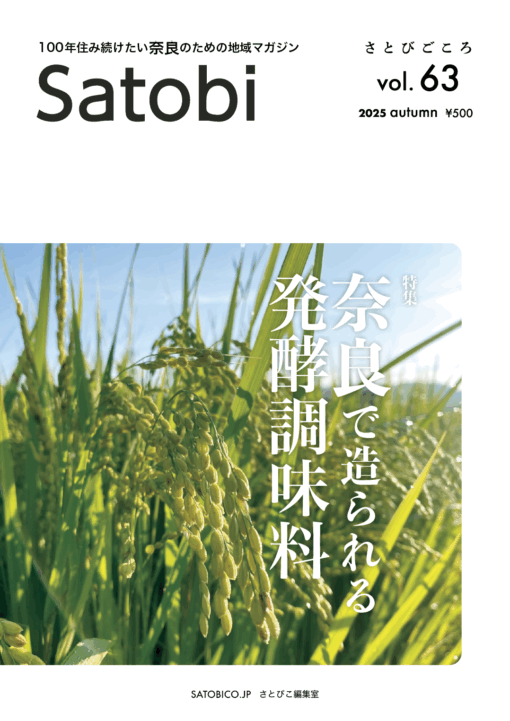

Satobi さとびごころ vol.57(2024 春)特集 暮らしに手を