10月は、稲刈りの季節ですね。さとびでレギュラー連載の杉さんこと、杉浦農園さんでも、19日、ボランティアの人たちが集う稲刈りイベントが行われました。その前日、初の試みとして、こんなことがありました。

杉浦農園ガンバファームさんFBより

明日からの秋津穂の里での稲刈りを前に、NPO法人さとやまからの主催により、収穫感謝の儀と奉納能を行いました。葛城山麓醸造所のデッキをお借りして、神事は葛城御歳神社様に、奉納能は大倉流小鼓方十六世宗家 大倉源次郎様にお願いしました。

稲作文化、伝統芸能の文化、日本酒の伝統文化が一体となって、八幡神社の祭神様へ、収穫の喜びと感謝の祈りをお伝えできました。

杉さんの投稿は、なぜかいつもシェアできないようになっていますが、FBアカウントのない方でも読めると思いますので、当日の美しい写真とともに、ぜひご覧ください。

あなんも参列してきましたこと、さとびのSNSにてご報告しました。

この儀式に参列し、美しすぎるロケーションも手伝って、神事がかもし出す気に包まれ、お祈りに続く源次郎さんの奉納能と、そのあとのスピーチが心に響き、感動してしまいました。おっしゃることが、さとびを作る心と重なることが多過ぎて。

ここでは、源次郎さんの許可を得て、スピーチの内容をお伝えさせてくださいませ。サイトに残しておきたいと思う次第です。

12月の追記 Instagramでスピーチの一部を動画でシェアしています

若い世代の方には、「能」は親しみの薄い、意味不明なことというふうに感じる人が多いのではないでしょうか。かくいう、あなんも源次郎さんと出会ったころ、「能って、何ですか」と、つかみどころのないものでした。ですが、源次郎さんは、そんな人もふくめて、誰にでもわかりやすい言葉で、能という文化が今あることの意味と意義を伝えてくだっさっています。

(源次郎さん、と憚りながらも書かせていただくのは、あなんが30代のころ関わっていた編集部が若き源次郎さんと交流があり、当時の美人編集長が『源次郎さん』と呼ばれていたのがそのまま定着している自分がおりますため……恐縮ですが、わたしの中ではあの源次郎さん。能を理解してもらいたいという情熱に溢れておられました。今や、再会した源次郎さんは、「人間国宝 能楽小鼓方大倉流十六世宗家 大倉源次郎様」でした。うるっときました。)

いまだに能を理解したとは言い難いあなんも、その心には共鳴させられます。ぜひ最後までお読みいただけたら、嬉しいです。

日本の根本的な文化が崩れていくのではないか。今、最後の砦を、どこかで守っていきたい。(大倉源次郎師)

さきほど奉納しましたのは、天下泰平・国土安穏、そしてこちらにいらっしゃるみなさまの幸せを願うという「翁」という芸能でございます。

翁というのはお爺さんがにっこり笑った顔ですね。

翁 面 (例)

翁 面 (例)

あの演目では、主役の役者さんはふだんの顔のまま舞台に登場するんですね。そして、舞台の上で、お爺さんの笑った顔の面(おもて)をつけるんです。ですから、生身のわたしたちが舞台に出まして、自分の未来を演じているのです。そして、天下泰平・国土安穏・五穀豊穣を祈ります。笑える未来を作りましょうと。その中に今様という七語四節の歌が入っております。

ところ千代まで おわしませ

われらも千秋 さむらわん

鶴と亀との 齢にて

幸い心に まかせたり

こういう呪文の言葉がございます。ここにいるみなさんで、しっかり田植えをして、働き、収穫を迎える。この収穫は、自分たちの目先の喜びではないんですね。

みなさん、新入社員のことを新米といいますでしょう。それはなぜかというと、このお米=新米は、お酒を作るだけに使って、神様だけに奉じて、翌年、翌々年の食糧のために備蓄するんですね。わたしたちが子供のころは、玄米のまま貯蔵しておりました。いただくときに、5分づきとか7分づきとか、注文していたんです。常温のまま2年保存がきく、すばらしい食糧がお米だったんです。

これを未来のしあわせのために、とっておく。これが日本の稲作文化でした。

あ、ちょど今日わたくしが持ってまいりました小鼓は、徳川初期、葵の模様の蒔絵がほどこされております。約400年以上前のものです。皮は150年くらい経っております。

そしてみなさんがつかんだ、五穀豊穣のよろこびをわたしたちの幸せに結びつけましょう。それが永く続きますようにと祈念する、これが能楽の芸能の、一番の根本になります。これが、だんだん忘れられてしまいまして、今はエンターテイメント化のほうへ、どんどん行っておりますが、やはりこの日本の伝統文化…(の根本を忘れないようにしましょう、という意味かと思われます=あなん)

みなさんね、五節句ってありますよね。

一月七日…お正月 七草の節句

三月三日…桃の節句 雛祭り ここにいらっしゃる全ての人がおかあさんから生まれてこられました。ですから、女の子を大切にしましょう

五月五日…端午の節句 男の子をたいせつにしましょう

七月七日…七夕(しちせき)の節句 星祭り 歌をよみ、織姫と彦星のようにいいご縁でむすばれ

九月九日…重陽(ちょうよう)の節句 菊の節句 みなが長生きして元気ではたらきましょう

そして、十一月は何があるしょうか?そう、新嘗祭です。

これが陰陽でいうと陽、晴れの月です。これに対して陰の月はどうしていますか。

二月…大寒 冬ごもり、その年への備えをします

四月…苗床をつくり田んぼの地慣らしをします。これは男の役目なんです。ですから、田んぼの力と書いて男というのですよ。

六月…早乙女たちが田植えをする。これは男は向かないんです。男の強い力で苗をぶちっとやると、大事な茎をつぶしちゃうんですよ。かわいらしい女の子の手でちょっとやるんです。そのとき田男たちは、実はこの鼓で囃すんです。ですから、春のダンスパーティーなんですよね。

八月…暑さから田畑を守り

十月…刈り入れをする

十二月は稲わらで一年分のわらじを作ったり、しめ飾りを作ったり、たいせつな新年を迎える準備をするんです

これが伝統的な一年の流れでした。これが祭りごとであり、奇数月の祭りごとをしっかりと成立させるための政(まつりごと)が政治でした。今は専門職にして、祭りごとは全部イベントにしてしまいました。おまけに、新嘗祭を勤労感謝という祝日にしてしまいました。これが今の日本なんですね。

ですから、「この伝統文化の中に、あたらしい日本の進べき未来をもう一度見つけないといけないよね」ということです。伝統文化を取り戻していく生活は、21世紀のわたしたちに課せられた生き方ではないかなと。

大変おこがましいことかもしれませんが、こういう農業の現場と、能楽の現場、同じ「のう」の力なんですよ。能とは能動的に動くということ。農業も同じ言霊があります。

能の文化と瓊瓊杵尊から伝えられた稲作文化、

これをもとに「のう」の力もう一度、取り戻さないと、もう、気がついたら外国のお米が主流になって、小麦が主食になってという時代になってしまったら??? 日本の根本的な文化が崩れていくのではないかと。今、最後の砦を、どこかで守っていきたいという思いで、これを続けさせていただけたらと思うのです。

源次郎さん、ありがとうございました。

なお、この神事は「里山の農業をアピールするにあたり、稲作文化、日本酒文化に伝統芸能の文化を加えることによって、衰退する里山の農業への関心の入口を広げたい」との思いから、御歳神社さま、大倉源次郎師のご厚意により実現したものでした。

翌日には、同じ里山に140名が集い稲刈りイベントが行われました。もはや、フェス化しているように見える賑わいぶりです。

格式高い能のイメージと、誰もが里山に集い歌ったり飲食したりする「NPO法人さとやまから」の催事。一見すると、つながりがないように見えませんか。でも、源次郎さんがおっしゃる「根本」から見てみると、今回の神事は伝統文化を「加える」というより復活なのだと思いました。そして、能がもともとは、大衆の田楽や猿楽をルーツとすることを思えば、稲刈りをイベント化するのは現代の田楽であり、能動的な催事なのですよね。

参列者のみなさま

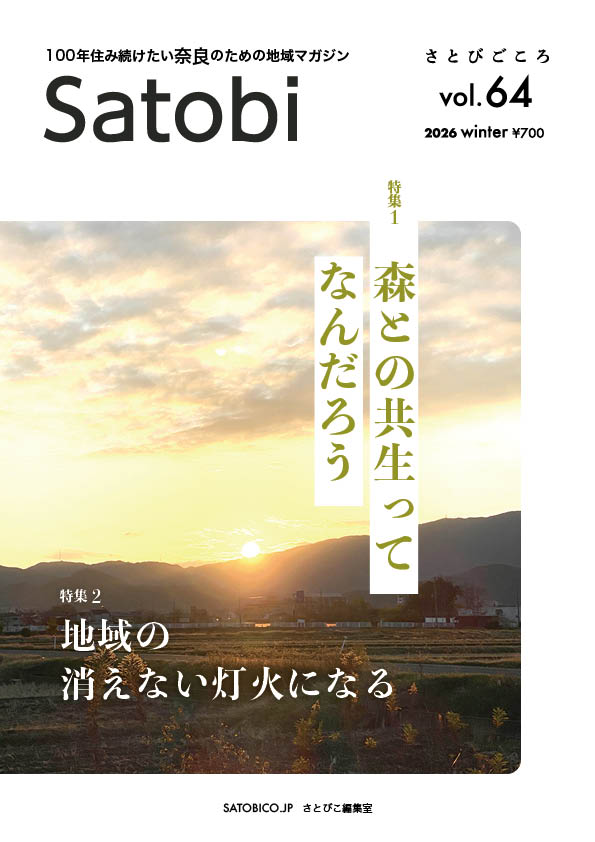

杉浦さんも連載中のさとびこごろ

現在発売中のvol.63秋号は、オンラインショップでもお求めいただけます。

広告なしでひとり編集するさとびの活動を支援していただけませんか。

来年度からの読者メンバー登録受付中。

定期購読コース

サポーターコース

参考

面は奈良県の伝統工芸です