この記事はさとびごころVOL.42 2020 summerよりの転載となります。内容は掲載当時のものです。

川は生きています。川の命を取り戻せば、人の命も輝き始めるでしょう。川と、人と、生きものの共生を考慮した川づくりについて、近自然河川研究所の有川崇氏にご寄稿いただき、前後編2回にわたってご紹介するシリーズ、今回はその後編です。41号と合わせてお読みください。

ありかわ・たかし

ありかわ・たかし

技術士(建設部門:河川、砂防及び海岸・海洋)/測量士

1979 年神奈川県生まれ。高知大学を卒業後、株式会社西日本科学技術研究所へ入社。同社の創業者であり

近自然工法の第一人者である福留脩文氏(1943 年~ 2013 年)のもとで近自然の川づくり業務に従事。2015年近自然河川研究所を設立。全国各地の河川で近自然による環境再生に取り組む。趣味は釣り(主にテンカラによるアメゴ釣り)

https://kinshizen-river.net/

流れと川底が単調化した川を日本の伝統的河川工法技術のひとつ「水制」によって再生

流れと川底が単調化した川を日本の伝統的河川工法技術のひとつ「水制」によって再生

川底や水流は、生き物の住環境

近自然の川づくりで注目するのは物理環境だと前号でお伝えしました。

川の物理環境とは、例えば川底の形や石の大小、流れの緩急などのことで、川の生き物にとっての住環境と捉えて頂くとよいと思います。これらが多様な川は、さまざまな生き物の好む住環境を提供できることとなり、そのなかでお互いに「食べる・食べられる」のつながり(食物連鎖)がうまれ、結果として生態系が豊かになるのです。

では、その物理環境はどうやって生まれるのか。答えは川の営力(*1)にあります。川では〃水〃だけでなく、川底の〃土砂〃も出水(*2)の時に動いています。上流の山地などから供給された土砂は、流水の力で下流へと運ばれます。この過程で土砂が溜まったり、あるいは掘れたりすることで、瀬や淵、砂州といった凹凸のある川底の地形や流れの緩急などができるのです。

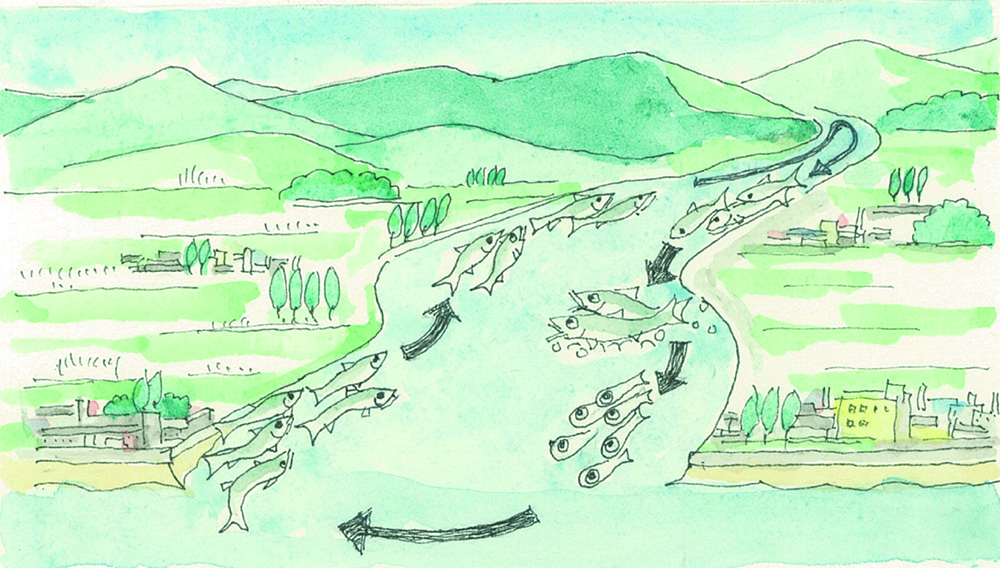

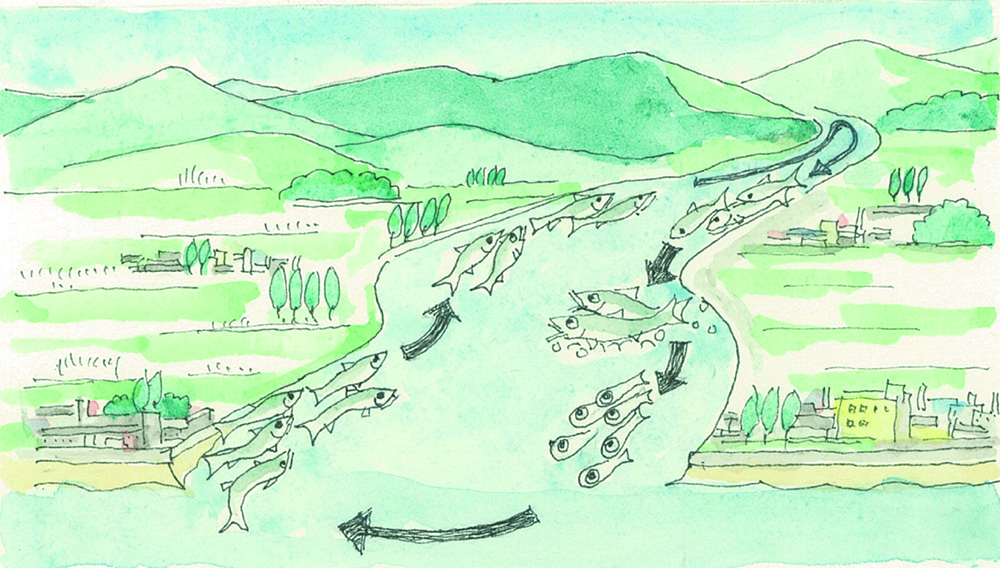

これらの物理環境を生き物がどのように利用しているのか、日本の代表的な川魚であるアユを例にみてみましょう。

アユは秋に小砂利底の瀬で産卵します。ふ化したアユは流れに乗って川を下り、寒い冬を海で過ごします(海の代わりに湖やダム湖を利用する場合もあります)。春になって川の水温が上がってくるとアユは海から川へ入り遡上します。日中には流れの速い瀬などで石に付いた藻類(コケ)を食べ、夜は流れの緩い淵で休みます。こうして夏の間に大きく育ったアユは、秋になると次第に下流へ降りていき産卵したあとでその一生を終えます。

このように、アユの生活には餌場、休息場、産卵場として適した物理環境が必要であることがわかります。アユ以外の生き物にも、それぞれに適した物理環境があります。

ですので、川の環境を再生するときには、生き物たちの住環境としての複雑・多様な物理環境を取り戻す必要があるのです。その手助けをするのが近自然の川づくりです。

実際の川づくりでは「水と土砂の動きを読む技術」が不可欠です。目の前の川の地形や流れがどうしてこうなったのか。そして、失われた生き物の生育・生息環境を再生するにはどうすればよいか。現場を観察し、資料を読み込み、水と土砂の動きを想像しながら答えを導き出すのです。

《川のKEY WORD》

* 1 川の営力:

川の流水による土砂の浸食・運搬・堆積の作用のこと

*2 出水:

雨や雪解けなどで川の流量が増えること

近自然の川づくり事例1

護岸(*3)により流れと川底が単調化した川を、水制で再生 —– 高知県- 伊尾木川—–

自然の川では、みお筋(*4)の蛇行に応じて瀬や淵、砂州などの川底の凹凸ができています。しかし、そこに人の手が加わると、水の流れや川底の地形がある方向に偏ってしまうことがあります。

よくみられるのが護岸による影響です。特に、直線的で表面の凹凸が小さい護岸をつくると、それまで蛇行していたみお筋が、護岸沿いに偏って直線的になってしまうことがあります。同時に、川底も単調になってしまいます。この偏ってしまった流れは、自然の復元力だけではなかなか元に戻りません。

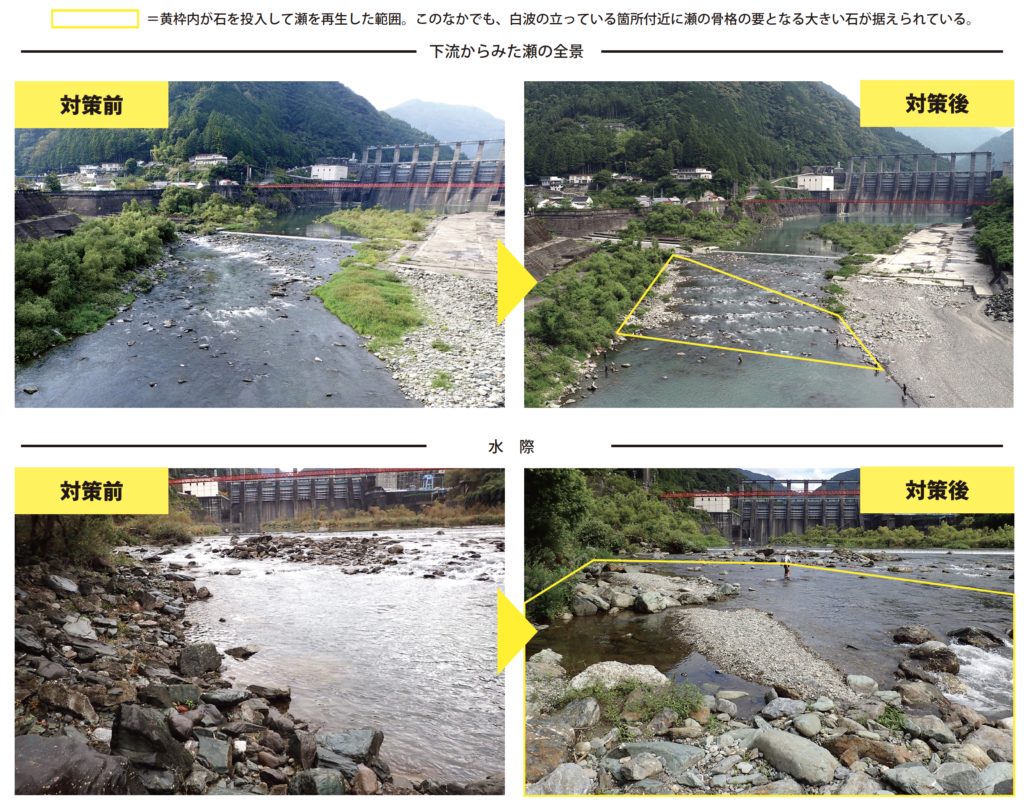

写真1の現場でもその現象が起きていました。ここでは、治水面で必要な既存の直線護岸を残しながら、みお筋の蛇行と川底の凹凸(瀬と淵)を再生することを試みました。

この時に使ったのが、日本の伝統的な河川工法の一つである「水制(*5)」です。水制は、流れの向きを変えたり水の勢いを調整したりする構造物で、かつては治水や舟運の目的で使われていました。

この水制の働きを環境改善に応用したのですが、具体的な使い方は、専門的で長い説明になるので省きます。ここでは、形状の異なる3基の水制を連携させて、護岸側に偏っていたみお筋を対岸方向へ誘導し、水制の前を淵、その下流側を瀬にすることができました。

*3 護岸:

流水による浸食から川岸や堤防を護るための構造物

*4 みお筋:

川のなかで平常時に水が流れている所のうち、最も水深が深い位置のこと

*5 水制:

川岸から川の中央方向に突き出した構造物で、流向を制御したり水の勢いを調整したりするもの

*6 ダムの堆砂処理:

ダム湖の容量確保等のために、湖内に堆積した土砂を掘削すること

写真1 水制群でみお筋蛇行と瀬・淵を再生した現場(高知県- 伊尾木川)

近自然の川づくり事例2

ダム下流における瀬の再生事例 —– 静岡県- 天竜川—–

近年、私が関わる現場で多いのは、ダムの影響を強く受けた川です。ダムでは水を貯めると同時に、上流から運ばれてくる土砂も止めてしまいます。その結果、ダムの下流では土砂の供給量が少なくなって川底が低下します。そして、徐々に川底が平坦になっていきます。このことは、川の生き物にとって重要な川底の凹凸である〃瀬と淵〃が失われていくことを意味します。

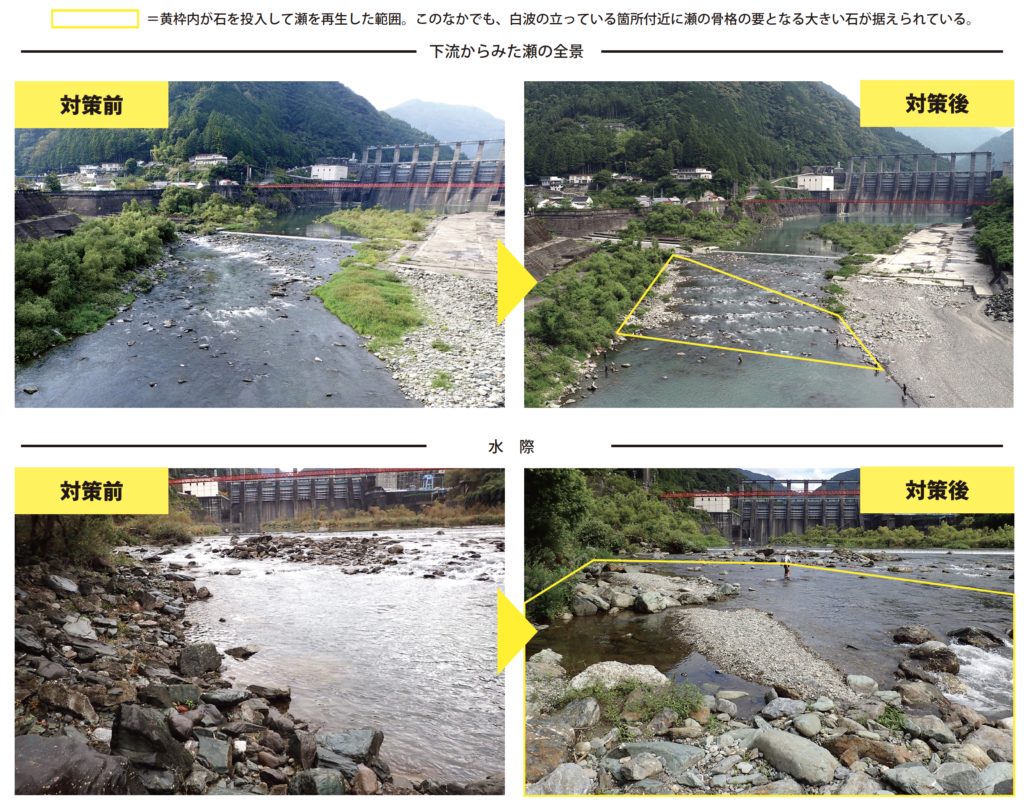

写真2 ダムの堆砂処理で発生した大きい石で瀬の骨格を再生した現場(静岡県- 天竜川)

天竜川(静岡県)の秋葉ダムの下流でも、川底が低下し、小規模になった瀬がありました。当初ここでは、ダムの堆砂処理(*6)で発生した砂利をダムの直下に置いて、下流へと供給する試みが行われていたのですが、瀬は回復しませんでした。なぜでしょうか?

現地に行って周辺の安定している瀬を観察してみると、〃大きい石〃が多く存在していることが分かりました。この大きい石は、瀬のいわば骨格のような働きをしており、出水でもほとんど動きません。そうした石の周りには中小の石も留まることができます。このことが、瀬の形が維持される要因ではないかと考えました。

一方、既に小規模化してしまった瀬では、骨格となる大きい石がほとんどありませんでした。その状態でいくら砂利を供給しても、出水時の強い流れで運ばれてしまい瀬には留まれないのです。

そこで、小規模化した瀬のなかに大きい石を投入し、骨格部分を人の手で再生することにしました(写真2)。材料となる大きい石は、ダムの堆砂処理で出てくる土砂から特に選別したものです。また、近自然の石組みの技術(自然の川で安定している石の状態を再現する技術)を用いることで、出水でも骨格部分が簡単に流されないようにしています。

この試みの結果、その後に供給された砂利や玉石などが瀬に留まれるようになり、瀬の規模を回復することができました。

治水・利水と環境とが両立する川づくりを

近自然の川づくりにおいて、人の手がどこまで必要なのかは現場毎に異なります。また、川にはそれぞれ個性があり、その「水と土砂の動きを読む」ことはたやすいことではありません。

毎回、新しい課題があり、期待と不安のなかで出した私の読みに、川は必ず反応を返してくれます。そうした川とのやりとりが私は好きなのだと思います。川を良くするのも悪くするのも人間です。人々の川への想いや価値観が、その川の未来を決めます。

私は、近自然の考え方を生んだスイス・ドイツの人々が求めたように、これからの日本の川も人と生き物の両者にとって〃心地よい空間〃であってほしいと願います。また、そうなるように治水・利水と環境とが両立する近自然の川づくりを続けていきます。

さとびごころVOL.42 2020 summer掲載