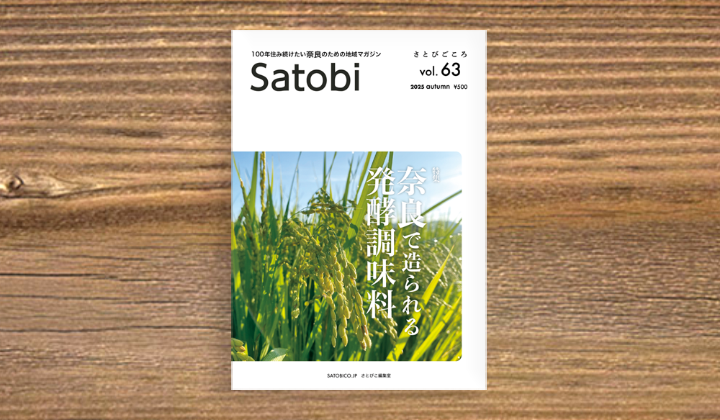

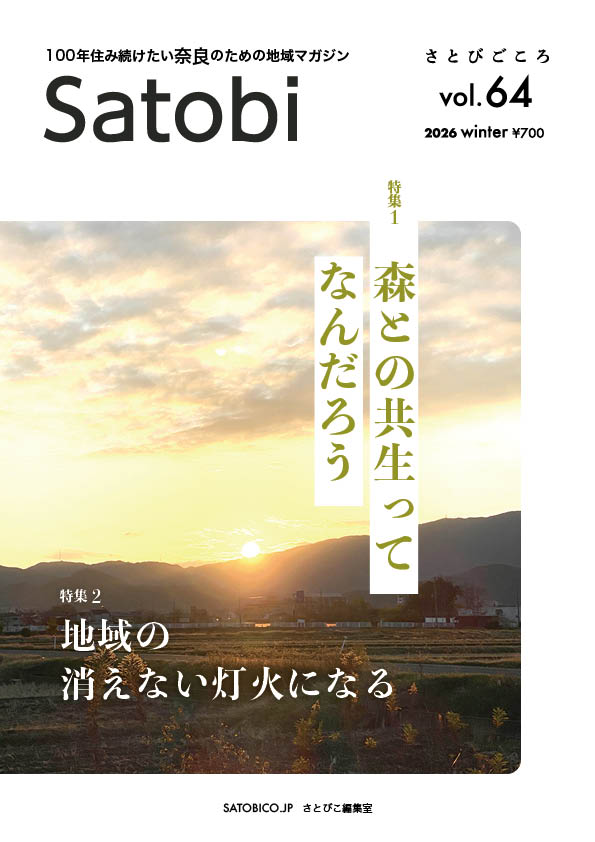

10月10日、さとびごころ秋号(vol.63 2025 autumn)を発刊しました。

今回の特集は「奈良で造られる発酵調味料」

このごろ、食べものの価格があがってきていますよね。お米をはじめとした原材料費の上昇などが影響して、メーカーさんも価格に反映せざるをえない。。。生活者は支出が増えて、収入は増えず。こんな状況では、食費にお金をかけられない気持ちになったりしませんか。ちゃんと食べましょうね。

そんなときこそ、高品質な食べものを適量食べるのがいいんじゃないかと思うんです。ひとつ食べたときの栄養価がバランスよく高く、味がよいので、シンプルな料理が可能です。あれこれ足すよりも、案外安く出来たりします。え?高品質は高いじゃないか!とお思いになることでしょう。なので、まずは調味料を天然醸造にしてみませんか。それも地元の蔵のものを求めて、地域も元気にしませんか。というのが今回の特集です。

紙面の関係上、これまでさとびがご縁をいただいた蔵を中心に、醤油、酢、味醂、味噌などを紹介しています。記載した以外にも、応援したい蔵って、あると思います。ぜひみなさんも「推し」を見つけてみてください。

まずは調味料を変えたほうがいい。これは編集人あなんがかつて、実際の生活の中で感じたことでした。まず、塩を天然塩に変えました(特集では塩まで語れなかったのですが)。野菜不足を補うミネラルが含まれています。現代人は慢性的にミネラル不足と言われていますし、体液は海水と似ているとも言いますし、まずは塩ですよね。それから味噌、醤油、味醂、酢…と本醸造のもの、原料が国産のもの…と変えていくと、素材と調理法がそのままでも、ありがたいくらいに美味しくなるのです。一汁一菜の満足感。これをお届けしたくて、こんな特集を作ってみました。

自然な食べものは、いのちの力が含まれています。栄養学や食養生の専門知識がなくても、自然だけが持つ多様な要素のバランスが保たれたものを食べれば、体内でいい仕事をしてくれます。その結果、医療費がかからなくなったり、薬を買わなくなったりする経済効果?はバカになりませんし、自然のありがたみや「蔵の物語」を感じて食べる、その精神的な効果も健康につながるはずです。心と体はつながっていますもの。

「蔵の物語」ということの一例をご紹介するために、今回は自ら日本酒づくりされ、それを発酵させて酢をお造りになる「ミヅホ」さまの物語を紹介しています。

いつもは奈良酒✖️テロワールの物語を連載していただいている河口充勇教授に、取材していただきました。 渾身の記事となっております。さとびに知性が漂います。ぜひ、お楽しみください。奈良には、大げさな広告なしに、地元で愛され、伝統的な醸造を守っておられる蔵がありますが、大手メーカーさんのようには目立ちません。

他を押しのけてまで、ということでなく、ひたすらにいいものを作り、わかってくれるお客様に届けたい、、、そんな思いが伝わってきます。「わかる」地元民でありたいですよね。

もちろん、オーガニック食にしたり、自給野菜にしたり、もっともっと、こだわるといいと思うのですけど、「わかっているけど、難しく考えると嫌になる」ような方に、まずは調味料の感動を味わってほしかったのです。掲載した蔵のみなさま、快くOKしてくださいました(井上本店さま、片上醤油さま、ミヅホさま、今西清兵衛商店さま)。ありがとうございました。

こほのかのコンテンツをいっきにご紹介します。興味のある記事がありましたら、さとびvol.63を実際にお手に取ってみてくださいませ。応援がてらにご購入いただければ、泣いて喜びます。

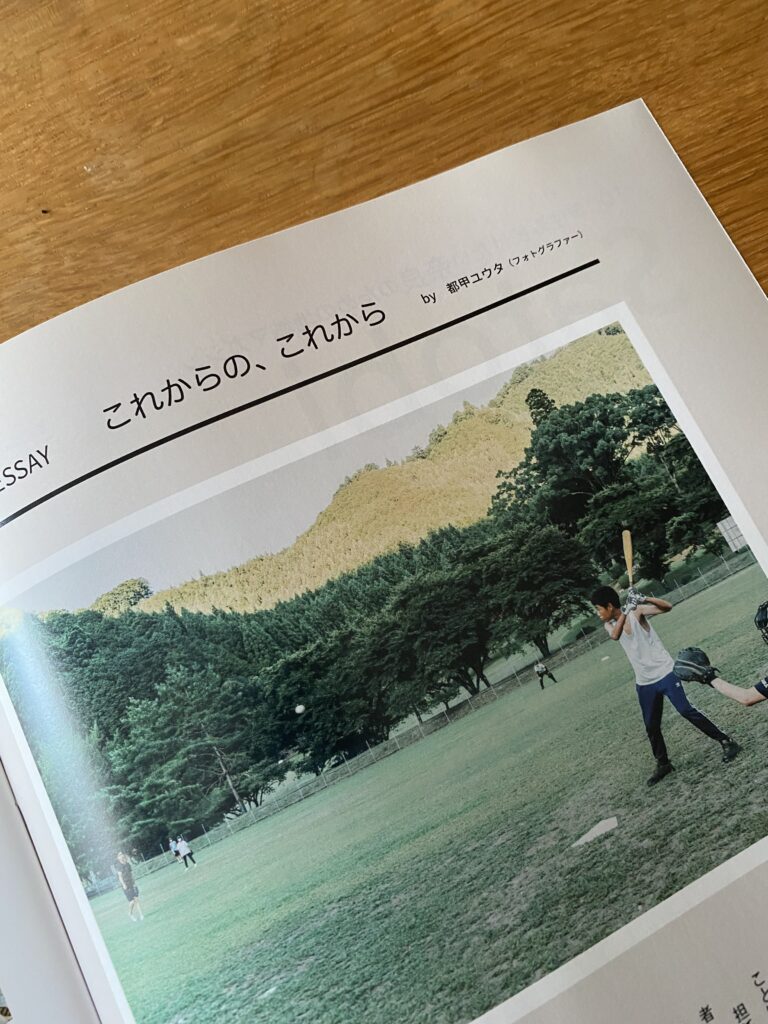

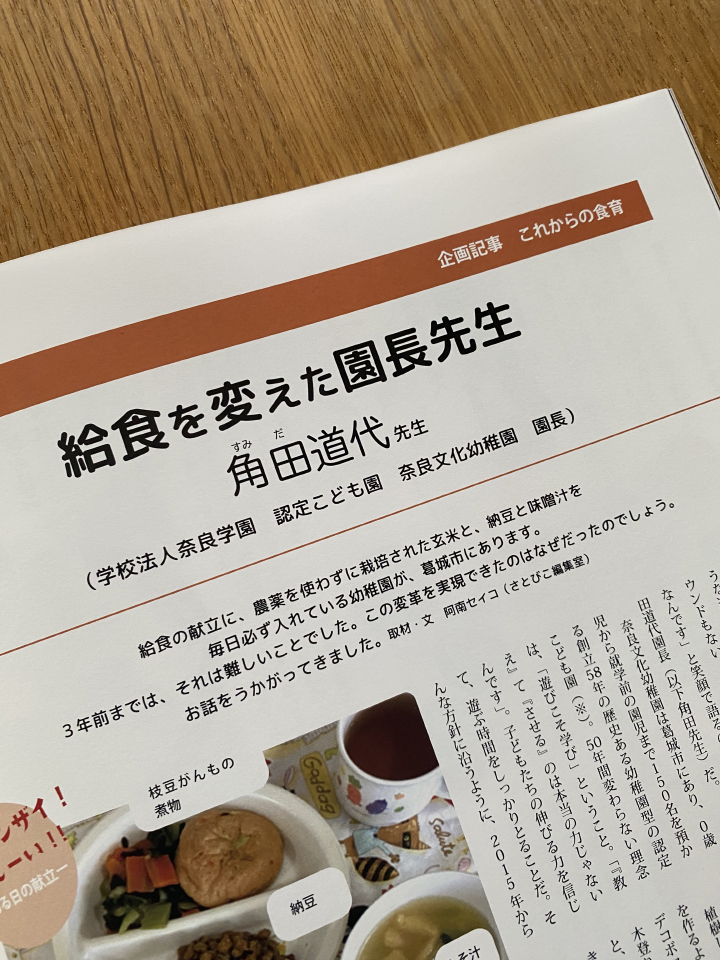

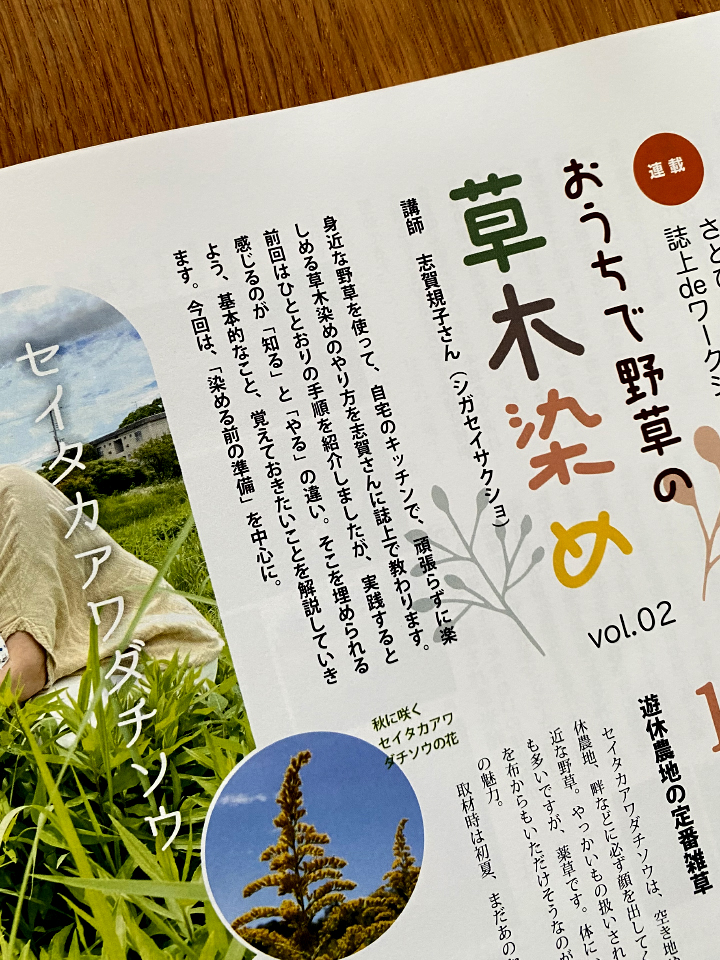

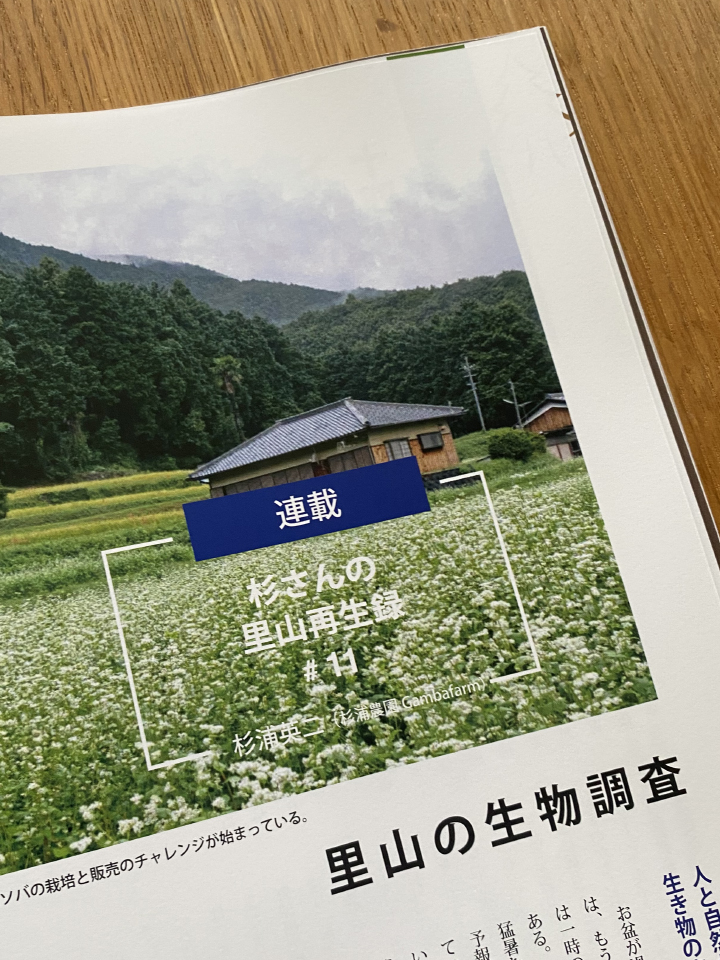

巻頭のフォトエッセイ 「これからの、これから」by都甲ユウタ 企画記事 給食を変えた園長先生ウェブ記事 はこちらです。 おうちで野草の草木染め vol.2 「セイタカアワダチソウ」講師 志賀規子さん 森のねんどギャラリー by岡本みちやすさん先日、ふらりと森のねんど研究所へ行ってきました。 季節の薬食同源レシピ 監修 クレメンツかおりさんクレメンツさんのレシピブック、あります。 森とともに生きる 十四代目林業家ドタバタイノベーション奮闘記 by谷茂則 杉さんの里山再生録 by杉浦英二先の投稿でも触れました里山生物調査 のことが書かれています。あなんも参加しました。オウセイボウ(大青蜂)という、瑠璃色に輝く蜂を初めて知り、ルリセンチコガネを知った時のように感動しました。オウセイボウの写真も、載っています! 身の丈しごとびとに会いました 6 小林孝恵さん deer plus by戸上昭司執筆担当の戸上さんが取材されたようすはこちら。 「続きはウェブで」この記事の続きは以下でお読みになれます。vol.63紙面とセットでお楽しみください。

山と今日から始まる物語 21 by谷茂則 いのちをつなぐ傍で by岡いくよ コラム フォレスターの「森と人」考察録 by田井戸逸平 最後に特別出演、全文をご紹介します。いつも、さとびにピッタリなコラム、ありがとうございます。

さとび的読書さんぽ by 嶋田貴子 というわけで、2025年最後のさとび、vol.63をご紹介し、立ち読み気分をお届けいたしました。ああ、長かった!最後までお読みくださり、ありがとうございます。お疲れ様でした!

さとびvol.63は、さとび処(=さとびどころお取り扱いスポット)の書店やお店でお求めください。お近くにない方は、オンラインショップからもお求めいただけます。読者メンバーさま(定期購読コース、サポーターコース)のお申し込みも、いつでも承っております。よろしくお願いいたします。