秋号の取材で、帝塚山大学の河口充勇教授とともに

橿原市にある老舗の酢蔵 ミズホ酢さまへ伺いました。

まず日本酒づくりから始まり、できたお酒を吉野杉でできた桶の中で3ヶ月かけて発酵させて酢を製造されています。酢だけでなく味噌の製造もされています。

コク、旨みのあるやさしい酸味で、刺激的な匂いがなく、ドリンクとして飲んでもおいしいお酢で、あなん家でも愛用しています。奈良にこんな酢蔵があるなんて!まだまだご存知ない方もあるのではないでしょうか。

創立は明治27年ですが、酢づくりの始まりは万治元(1658)年。そこからの今日までの、トリビアなお話をたくさんお聞きし、河口教授は「研究者としてしあわせなひととき」とおっしゃってくださいました。

そのあまりにも豊富な内容を、果たして、どのように原稿にまとめてくださるのか、どきどきです。

今年発売になった話題のクラフトビネガードリンク

」-1024x679.png)

取材のようす

河口教授(奥)と大西甚悟社長(手前)

河口教授(奥)と大西甚悟社長(手前)

格式のあるお屋敷 工房や倉庫を含めると広い広い

格式のあるお屋敷 工房や倉庫を含めると広い広い

ご案内くださった大西社長

ご案内くださった大西社長

お酢の発酵中

お酢の発酵中

日本酒を絞る機械

日本酒を絞る機械

文化財級の品々が展示されていました

文化財級の品々が展示されていました

このお寺を案内していただいたことも、蔵のストーリーに関係がありました

このお寺を案内していただいたことも、蔵のストーリーに関係がありました

次号、さとびごころ秋号の特集で、お伝えします。

秋号は10月10日の発行です。

発酵というキーワードは、すっかり定着した感がありますが、みなさんは日々の生活の中で、どんなふうに意識なさっていますか。

次号の特集では、発酵食品の中でも「調味料」にフォーカスします。なぜなら、現代の食生活は外食と加工食品と電子レンジでチンすることがとても多くなってしまい、いえ、多すぎてしまっているのではないか、そしてそれが自ずと免疫力を下げることにつながっていないか、という思いがベースにあるのです。

誰もが忙しく働いていますよね(あなん個人は、年齢的に、ずいぶんスローになっていますけども)。暇で、誰からも求めてもらえないのも辛いもので、仕事があるということはありがたいことなのですが、それに追われて時間的に貧しくなってくると、食にかける時間と質がまっ先に削られてしまうものではないでしょうか。わたしにも経験があるんです。

自宅で毎日手の込んだ料理をするのは、ハードルが高いと感じる人のほうが多いかもしれません。そうであれば、シンプルな料理でも免疫力をアップできる「おうちごはん生活」が見えてきたら、少し楽に感じられるのではないかと思います。そして、そのとき、一番簡単で頼もしいものといえば、それは調味料だと思います。もし、野菜をすべて有機野菜や自家製野菜にできず、近くの買いやすい場所で揃えた食材であっても、調味料だけはいいものにすると、無理なく大切な栄養素を摂ることができ、しかも!料理の腕を問わずに!ぐーーーーんと美味しくなる、ということをお伝えしたいと考えています。

今回は、河口先生のご研究と、編集部の思いが重なった部分で、以前からご紹介したかったミズホ酢さまの物語を伝えていただきますが、奈良では、ひとつの調味料にも深い歴史や志あるこだわりが含まれていることを知っていただけたら、その他の調味料を使うときにも、より豊かな気持ちで味わっていただけるのではと思います。どうぞお楽しみに(^^)

さとびこブックスにはレシピ本もありますので、どうぞそれらも参考になさってみてください。

2011年には放射能、2020年にはウイルス、そして昨今はお米騒動。何度も、何度も、「気づきてください」というメッセージを感じませんか。

与えられた豊かな自然にむきあい、調和して暮らす。どこか遠くではなく、引っ越したらでもなく、今暮らしているこの場所で暮らす。その暮らしによりそう地域マガジンを考えていきますね。

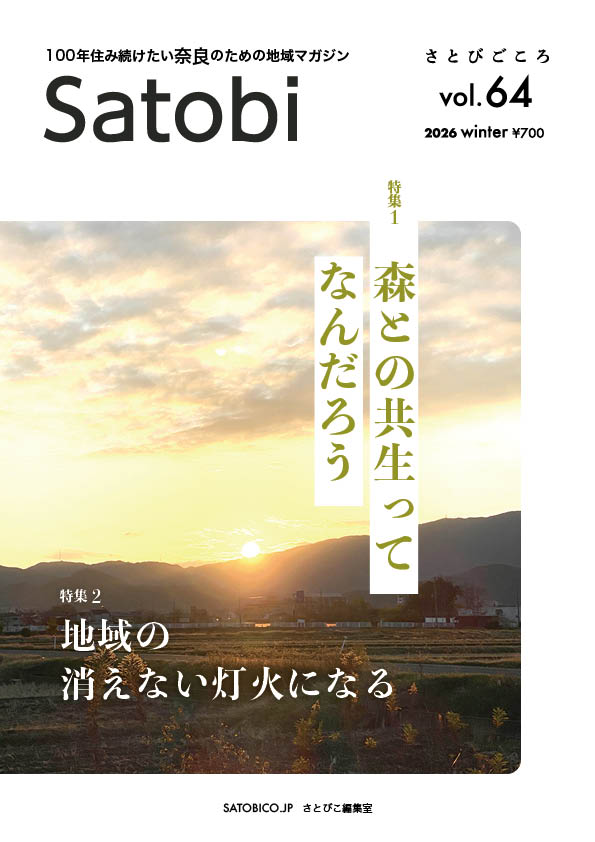

さとび最新号発売中

さとびごころvol.62 2025 summer

特集 雑草のある暮らしガイド(増ページ)

さとびこブックスの最新刊、好評いただいております。

ご縁をつなぎ夢をつむぐ 恵古箱の扉

奈良県葛城市の人気古民家カフェ、恵古箱の店主メグさんこと、上山恵さんの15年間を見つめました。編集コンセプトは「あなたのおうちに恵古箱を」。恵古箱ファンのみならず、そのときどきの等身大の夢にむかって精一杯に、いつも挑戦しているめぐさんから、日々インスピレーションをうけとっていただけることでしょう。

メグさんは、今回の取材でお世話になった「みらいの食を考える会.奈良.葛城」の代表でもあります。ぜひインスタグラムをご覧ください。

」-1024x679.png)