暑中お見舞い申し上げます。毎日35度越えの日が続きますね。部屋にも車にも、エアコンがあることに感謝しかありません。外でお仕事される方、どうぞ熱中症になられないようご自愛くださいませ。

さて、7月10日を迎えまして、100年住み続けたい奈良のための小さな地域マガジン「さとびごころ」夏号vol.62ができあがりました!おつかれ、わたし。ご協力くださったみなさま、ありがとうございます!!

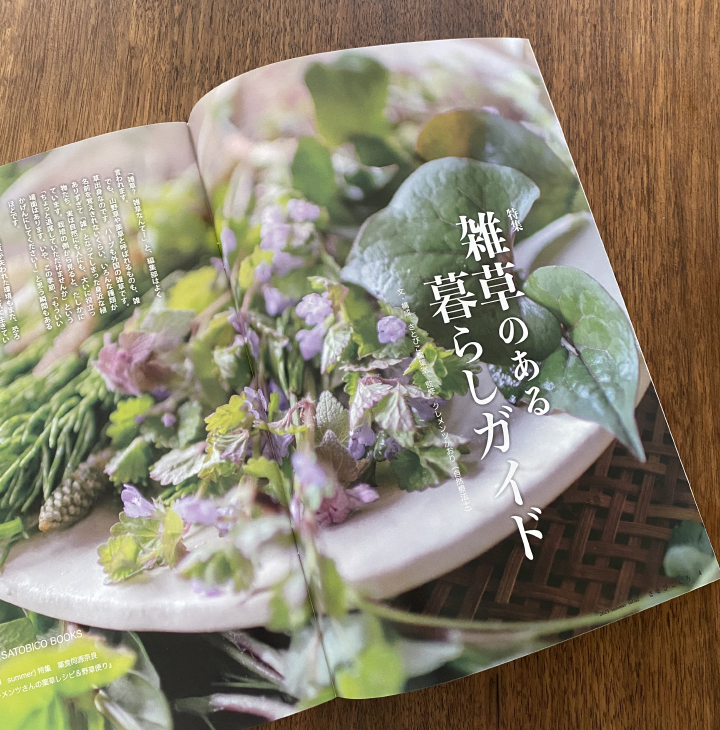

今回の特集は、雑草をテーマにしました。「雑草のある暮らしガイド」です。この投稿ではvol.62をたっぷりご紹介します。ぜひ一人でも多くの方に、手にとっていただけたら嬉しいです。

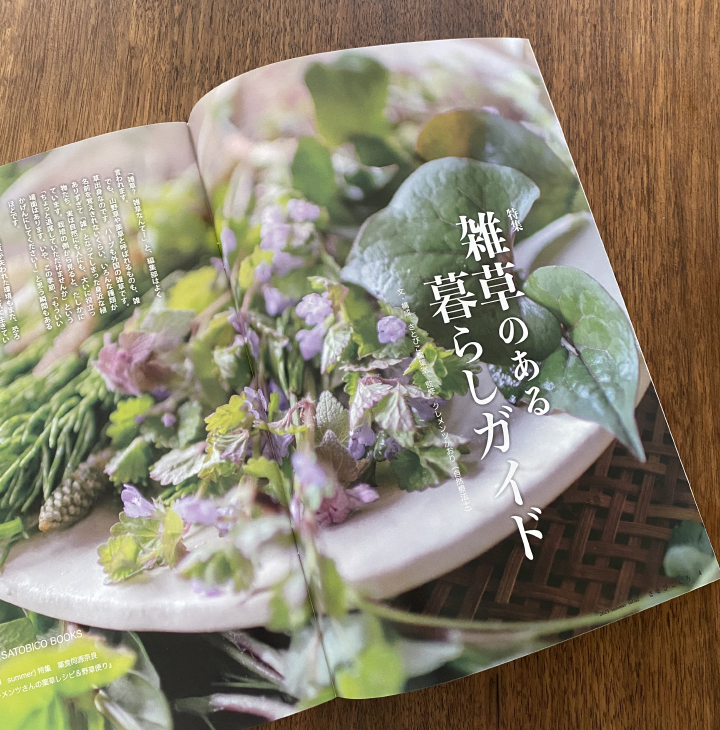

特集まえがきより(部分)

「雑草? 雑草なんて!」と、編集部はよく言われます。

たしかにこの季節、「もういいかげんにしてください!」と思う瞬間もありますよね。

ですが、雑草が失われた環境もまた、恐ろしく感じます。多様な雑草が元気に生きているとしたら、そして食べることも、役立てることもできるとしたら、その環境が安全だということです。さとびは、そんな環境を大切にしたい。雑草はそのシンボルのように考えています。共存しながら、役立てながら、時には折り合いをつけながらも、雑草のある暮らしを考えてみませんか。

そしてすでに雑草ファンのみなさん、いっしょにページを楽しんでいただけたら幸いです。

いやほんとに、毎日伸びる伸びる。畑活をやっていますと実感します。耕作放棄地などに茂る雑草をみかけると「ああ、やっかいものだとおもわれているんだろうなあ」と思いながらも、放置していても植物がはえてくれる、この国の風土のありがたさを思ってしまうんです。

今回は、そんな雑草を楽しむあれこれをまとめました。関連バックナンバーに薬食同源奈良があります。あわせてごらんいただくと、さらに面白いと思います。

また、レシピに関心のある方は、こちらの薬草ブックが絶賛おすすめです。薬草にもなる野草(雑草)がたくさん載っています。一家に一冊あると、いいと思いますよー。ペラペラ眺めるだけでも癒されますし、拾い読みしながら知識も増えます。

その他のページも、ちらっと写真でご紹介しますね。(いや、そうは言っても今日はとっても長くなりそう!)

これからの、これから(24)

表紙をめくったら、いつもの「これからの、これから」。中学生になって、大人びていく少年の姿です。

奈良の地酒と『テロワール』をめぐる物語(7)

帝塚山大学の河口先生、大倉さんを書いてくださいました。

「筆者が大倉さんと出会ったのは2000年代半ばのこと。同郷にして同世代、職業は異なるがともに早く自立しようともがいていた」(記事より)

そんな関係です。なので、熱がこもりまして、ページに収めるのに苦労しました。少し字が小さくなっています。ごめんなさい!いつの日か、ページに余裕をもたせ、もっと読みやすいさとびになれる日をあたたかいお心でお待ちください!

企画記事 奈良墨と森3

次は、春号でもお伝えした錦光園・長野睦さんの松煙墨プロジェクト。ついに煤工房が決まりました。実は春号での取材がきっかけで、煤工房も東吉野村に。インスタグラムでもご報告しています。

記事作成にあたり、原稿を長野さんにもご確認いただくのですが、いつも周囲の方への配慮にあふれていらっしゃり、頭がさがります。あなんはぼっとしており、いつも長野さんを仰ぎ見てばかりです。

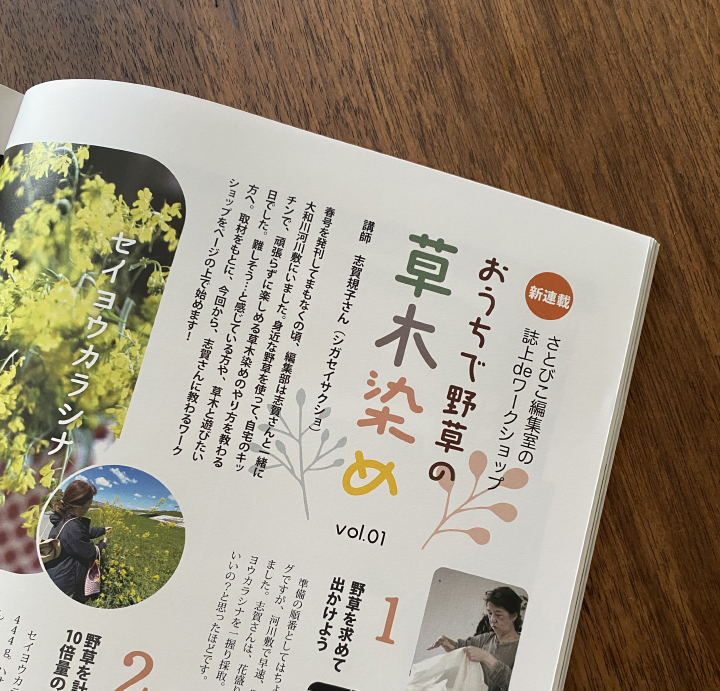

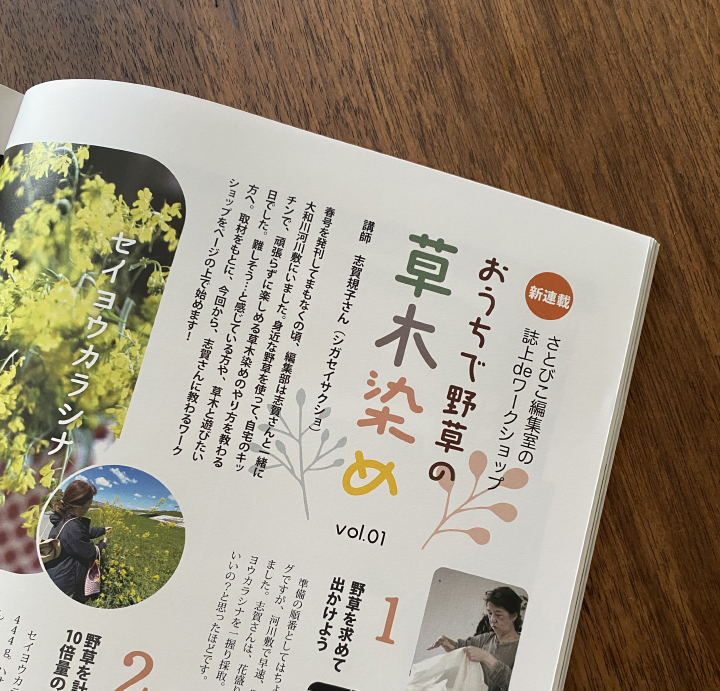

新連載 おうちで野草の草木染め

つぎは、お待ちかね(誰が?わたしか?)草木染めの誌上ワークショップです。

インスタグラムでもご紹介しました。取材したのは、まだ春だったんですよね、なつかしい。

草木染めを、「しなくてはならないことはない」のです。でも、プロセスを知るのは楽しいです。手作りの好きな方がありましたら、ぜひやってみてください。あなんはこの取材以来、野草を見るたびに草木染めしたらどうなるかなーと思うようになりました。次号は何を使って染める取材になるかな???

講師はシガセイサクショの志賀規子さん。シガブックでもお世話になり、その前に、「自然の色・手作りの服」という特集でもお世話になりました。もっともっと植物の(自然の)力に頼ってみたい。そんな気持ちから生まれた特集でした。植物にはほとんどの場合、薬効があるものです。それを肌に触れる衣服に使えば、「服薬」です。薬を飲むのを服薬といいますよね。なんだか、とっても腑に落ちたんですよ。草木染め、自分でも染められたらもっと身近にならないかなあと思います。もちろん、「ちゃんとしたの」はプロから買わせていただかないと、ですけどネ。

十四代目林業家ドタバタイノベーション奮闘記(30)

こちらは「さとび通」の人でなけれは、もはや内容についていけないのではないかと思うほどの長期連載になっています。連載が始まったのが、なんと2016年。すでに時代も移り変わってきました。今回は30回目になり、奮闘記は9年前のできごとを伝えています。筆者の谷さんが、目から鱗!のインパクトを感じた事業計画書との出会いです。

さとびこサイトでは、初回から24回までの記事を公開しています。ご参考に。。(時間がないと、読めませんよー)

杉さんの里山再生録 (10)「農村への『移民』を考える」

杉浦農園Gambafarmの杉浦さんに、里山再生に取り組む背景にある考察を書いていただいる連載です。前号に続きこれまた、タイムリーな話題です….。里山や山村に外国資本の魔の手(?)が及ぶことが危惧される昨今、杉さんはどんな考えを持っておられるのかという記事になります。

「感情論にならずに冷静に」

今年も稲づくりイベントが大成功のもと開催されました。里山を愛する人は国際的になってきています。

奈良の伝統食足元照らし(2)

奈良県さまの協力とご提案をいただきまして、名前はよーーーーく知っているけれど、詳しく知っている人はわりと少ない奈良の伝統食について、3回にわたってとりあげます(前回は吉野葛でした)。今回は、吉野地方で夏祭りのときに食べられてきたことを起源とする柿の葉寿司です。夏は、とくにおいしく感じますよね。柿の葉寿司を食べながら、読んでみてください。奈良って、深いです。

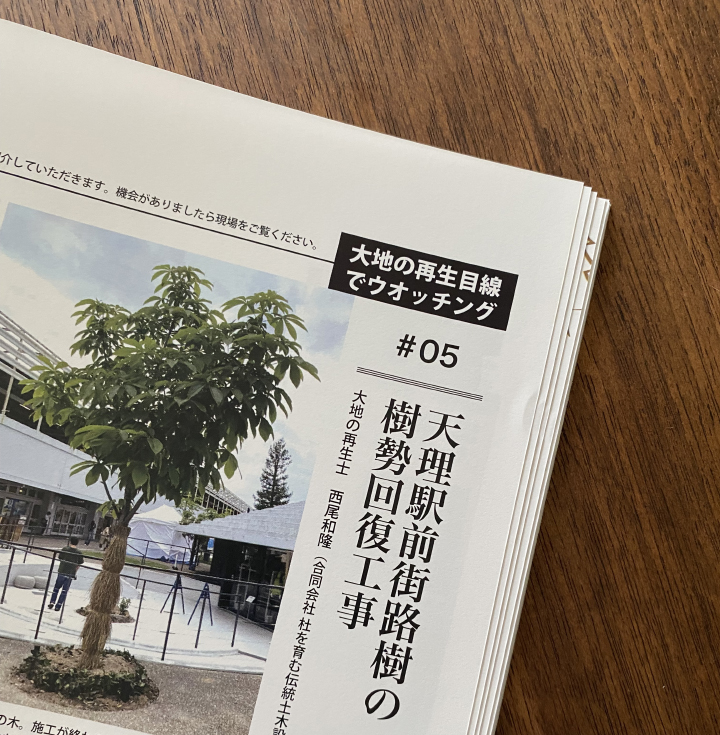

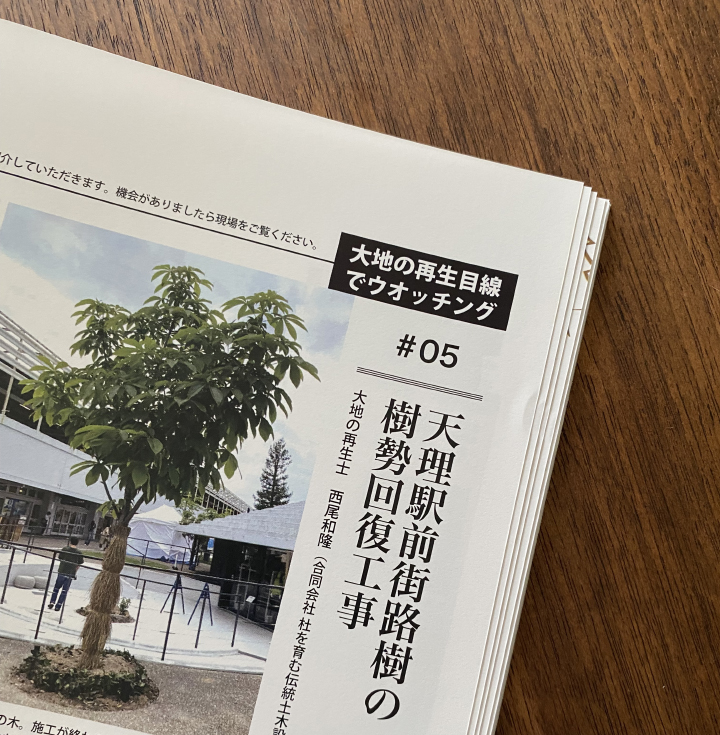

大地の再生目線でウオッチング(5)天理駅前街路樹の樹勢回復工事

毎号、西尾さんのご協力にて、奈良を中心に大地の再生の現場をご紹介しています。概念だけでなくて、実際に、どうなのか?ということろを伝えたくて、掲載しています。天理駅を通られることがありましたら、駅前の街路樹、元気にしているかなー?と目線を送りましょう。

いのちをつなぐ傍らで(2)妊婦さんの「言葉にならない思い」

畿央大学教授岡いくよさんの連載2回目。「子どもは宝ものなんだという気持ちをもっと取り戻したい」という願いのもと、企画させていただきました。助産師でもあり、赤ちゃんが好きすぎる岡さんの思いに触れてみてください。

山と今日から始まる物語(20)

ひとつの雑誌にふたつ連載をされる谷さんの、こちらは大和森林管理協会として陽楽の森を中心とした展開を伝えるエッセイです。JR畠田駅から徒歩10分にある陽楽の森は、やっとのこと、さまざまな動きが始まっています。まもなく、コンセプトを詰め詰めにしたおしゃれなカフェができます。今回の記事は、その建築用材を谷さんの山から調達したときのことが書かれています(というか、これだけで一年かかっているんですけど)ちょっと、さとびでなければお目にかかれない情報ですね。

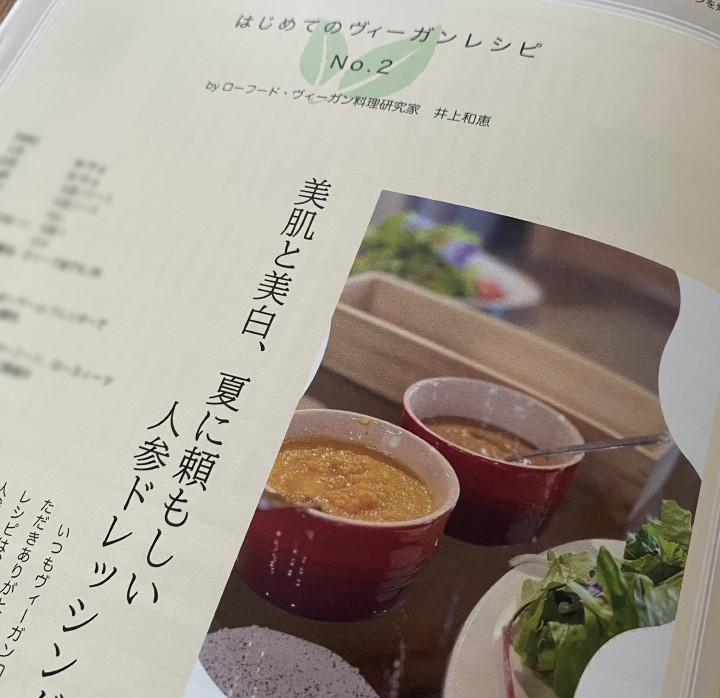

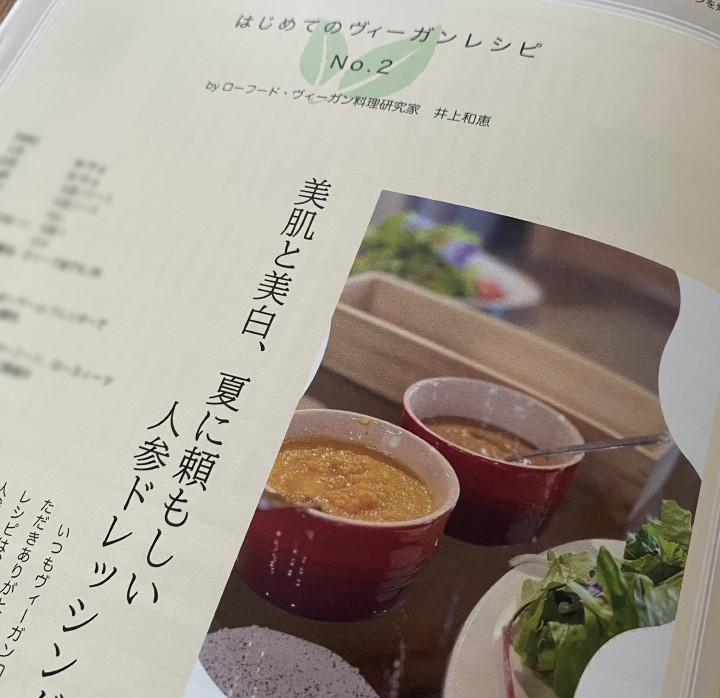

はじめてのヴィーガンレシピ(2)

春号から始まったレシピの連載。TEtoTE仲間の井上和恵さんにお願いしています。食後のデザートのように、さとびを読み終えるころの終わりに近いところに掲載するようにしています。気難しくないヴィーガン、おいしいヴィーガンをテーマに、環境や命を考えてという意味で、ヴィーガンを少し取り入れませんかという記事です。

さとび的読書さんぽ パンとバラと白いごはん

そして最後は、アフターコーヒーのような「読書さんぽ」。図書館司書の読書さんぽナビゲーター嶋田貴子さんに、それはそれはもう、さとびがまだ「俚志」だった頃から連載いただいています。それも、さとびに合うような絶妙なセレクトで。エッセイとしても秀逸ですので、ぜひお読みください。

インフォメーションとして、いま計画中のさとびこワークショップについて、プレ告知もさせていただきました。こちらはまた別途記事を作ろうと思っています。(どうなることやらー)

さてここまで、大変長らく、お疲れ様でした(わたしも頑張りました)。以上をもちまして、夏号のご案内は終了となります。興味ある記事がありましたら、わずか500円ですので、ぜひお買い求めくださいませ。その、お賽銭のような代金が、さとびごころを金銭的にも、精神的にも、支えております。

さとびごころvol.62、夏号をよろしくお願いいたします。

オンラインショップでのお取り扱いも始まりました!カードでお支払いいただけます。ご利用ください。

さとびごころvol.62 2025夏

特集 雑草のある暮らしガイド