前の投稿の続きです。

2日めは「奈良の食と農を考えるマルシェ&講演会・リレー報告」の一聴講者として、

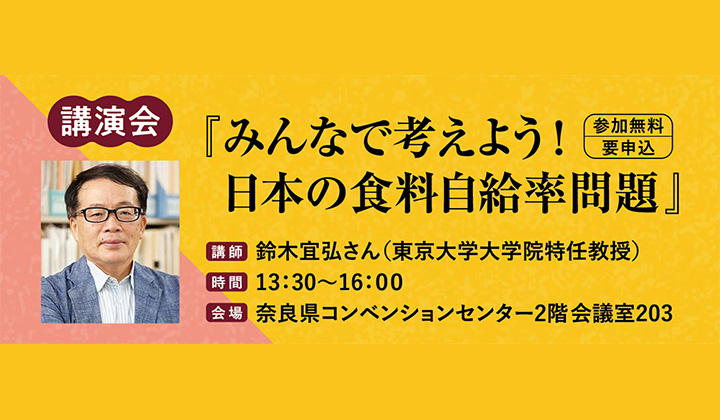

講師の鈴木宣弘氏のお話だけもお聞きしたくて、時間を作って行ってきました。

鈴木宣弘氏は、著作、テレビ出演、YouTube等の出演(シェアも多数)と、全国的に有名な方ですが、奈良の人たちがどれだけ関心を示されてるのかというところも、この目で見たかったということもありました。

さとび読者メンバーでもある清水順子さまが、FBで投稿なさっていました。わたしが書くより正確!

3月23日奈良県コンベンションセンター天平広場と会議室で

ならコープ、コープ自然派奈良、生活クラブ生協の3生協合同のマルシェの開催と鈴木宣弘先生の自給率を考えようの講演会を開催しました。JAグループ奈良、奈良県森林組合連合会、奈良県が協力、2025国際協同組合実行委員会後援でした。はじめての試みでした。

よい天気の中、たくさんの方が来られてよかったです。

前日のトークセッションとは違い、ひとまわり大きな会議室。時間が迫るにつれ席が埋まっていきました。定員150名のところ、後日の発表では、なんと230名もの参加があったそうです。

勝手に、嬉しいです。

鈴木氏は、一貫して日本の農と食を守るための発信を日々、全国を駆け巡り、精力的にされています。それだけ危機的だということ。三重県出身、半農半漁の両親を手伝って育ち、現在は、東京大学大学院特任教授・名誉教授ですが、東大農学部から農林水産省へ入省された経験のある、国の実情を(裏も)よくご存知の方。

一部の人は、もう察知しておられるようですが、いかがでしょうか、「危機」という言葉。いたずらに不安を煽るためではなく、現実を認めないと次の行動を選べないと思うんですよ。

どうゆこと?と思われた方、まずは「鈴木宣弘」氏のお名前で検索されてみてください。参加された方もそれぞれに感想を投稿されているようですので、ヒットするかもです。

4月から「情報流通プラットフォーム対処法」が施行されるそうですね。「誹謗中傷できなくなる」という良いことのように見えますけれど、統制したい情報を「誹謗中傷だ」ということにすればストップをかけられる、と受け取れなくもないので、忌憚のない意見が隠れてみえなくなるかもしれません。

3月中の検索をおすすめします(一応)。

コロナ禍や、米騒動と、そろそろ多くの人が気づき始めています。いかに、農業がないがしろにされてきたか。このままでは、本当に危ないと。

ただ、これは今に始まったことではなく、戦後からずっと続いてきていることです。講演の最初のほうで、説明されました。

GHQの日本占領政策の第一は日本農業の弱体化して食糧自給率の低めることだった

これで、現代史のつじつまがスッキリと合うと思います。商工業が発展するのとバーターするように、農林業が衰退。法律が改正されたり、新しい法律ができる度に、これから良くなるのではなくて苦しむ人が増えてしまうと思いませんか。名前だけからは想像できないようなしかけが含まれていることを読み解かないとわからないようになっているようです。

どうすればいいのでしょうか。何が考えられるでしょうか。

自分の頭でお考えの人たちは、すでに行動に移しておられます。でも、人は一人一人事情が違いますから、誰かの行動を真似するだけでは難しい。

だから「自分なり」しかないと思うんです。自分なりを更新しながら続けていくこと。

だけど、孤立しないで、気が合う人どうしでつながって、情報を共有したり行動面で協力したりいたしましょう。(さとびがその媒体になれたら嬉しいんですけど)

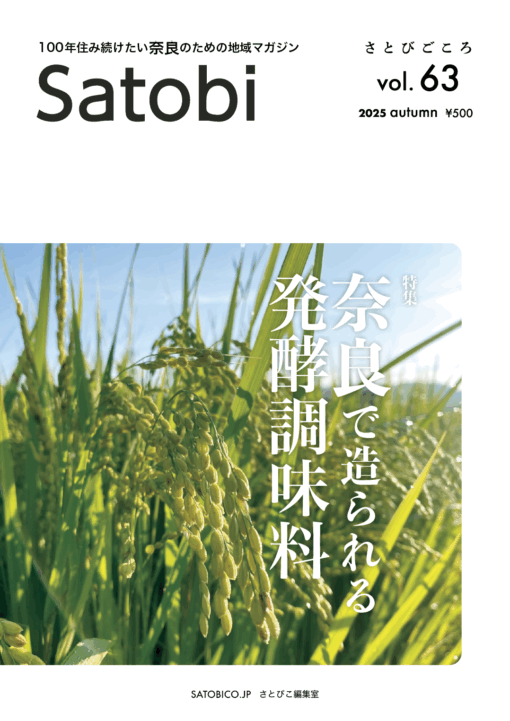

自分なりに考えるために、鈴木氏の発信は有益だと思っています。さとびvol.56特集「お米が食べたい」の中でも「『小規模』『ローカル』」に活路がある」との提言に賛同し、紹介させていただきました。

小規模、ローカルの中には、「地域の農産物を行政が買いあげ、給食を地域産に(できればオーガニックに)していく」ということも含まれます。ですから、前日のトークセッションが「奈良の学校給食を考える会」の総会であることとも繋がってくるわけですね。

地域の食は地域で守る。

地域の農は地域で守る。

地域の経済を地域で守る。

そうでないと、もはや危険ゾーン、、、。さとびの取材をしていても感じます。

今回の講演、たくさんの方がお見えでしたが、とはいえ奈良県民のごく一部ではあります。気づきを得た人たちが、家族や友人とわかちあい、口コミで意識が広がっていくことを願うばかりです。

関係者のみなさま、貴重な機会を作ってくださり、ありがとうございました。

2日めのマルシェは、前日以上にブース数が多く、さらに賑わっていました。

コープ自然派奈良さんがリール動画にして公開してくださっています。どんな雰囲気だったの?と思われた方は、ご覧ください。

リレー報告の中には、さとびで過去に紹介させていただいた「美しい多地区の田園風景を楽しむ会」の中井登志子さまの事例もありました。(時間切れで聞けなかったのですが。失礼しました)同会の開発による商品は、道の駅「レスティー唐古・鍵」に専用コーナーがありますので、お立ち寄りくださいね。

前の投稿で紹介した上市香織さんも「コープ自然派奈良の取り組み」を報告されていたんですねー。裏方をしながら事例報告も!お疲れ様でした。

さとびvol.61 春号は4月10日に発行します

特集は「自分の食べものを育てよう」です。あなんセイコ、頑張って書きましたので読んでいただけたら嬉しいなー。